- +241 11 70 17 59

- Lun-Sam: 08.00 à 15.00

Historique

- Acceuil

- Historique

Ports du Gabon : L’histoire d’une évolution au service de l’économie

Les ports du Gabon ont connu une montée en gamme depuis leur création amorcée en 1870. Retour sur les grands faits maquant de l’histoire des ports gabonais, avec un accent particulier sur les efforts de l’Office des Ports et Rades du Gabon (Oprag).

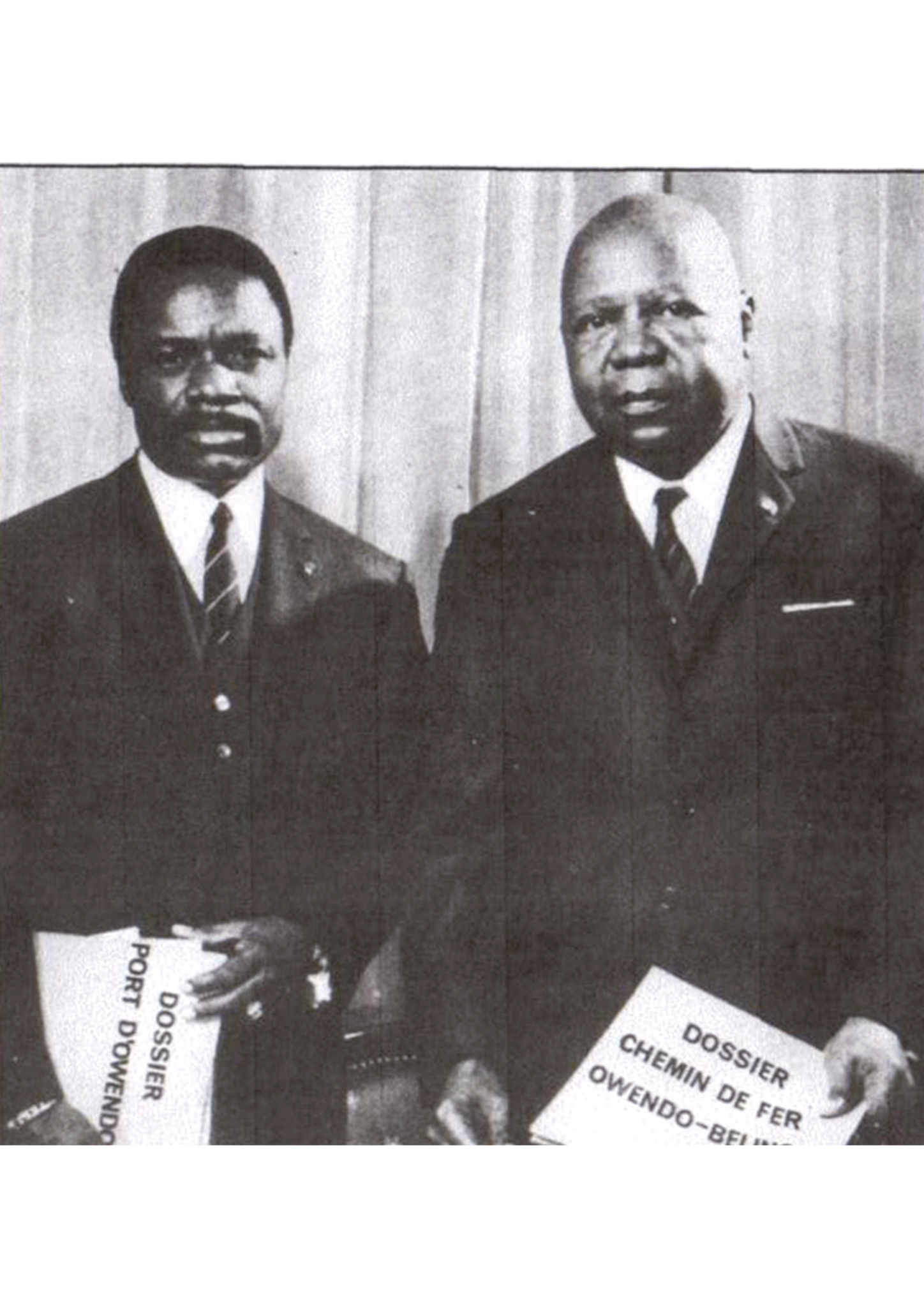

Dès l’indépendance du Gabon en 1960, le développement des infrastructures portuaires ont été au cœur des préoccupations président Léon Mba, puis de son prédécesseur Omar Bongo Ondimba. Des préoccupations qui visaient à doter le pays d’infrastructures capables de favoriser la diversification de l’Economie, mais également faire du Gabon un maillon du commerce international. Les deux premières personnalités du se sont cependant inscrites dans un processus amorcé en… 1870 par l’administration coloniale.

Cette année-là, en effet, plusieurs engagements ont été pris et des actions constructives ont menées pour des ports des plateformes de développement économiques. 1870 a ainsi vu la construction des premières infrastructures portuaires par l’administration coloniale, à travers deux jetées en maçonnerie érigées à la zone dite « plateaux ». La marine française avait entrepris ces ouvrages pour les besoins des compagnies Hatton & Cookson et les Chargeurs Réunis. Après plusieurs années d’exploitation positive, cependant, elles ont été contraintes jeter l’éponge face au phénomène de la houle.

Dix ans plus tard, en 1930, l’administration coloniale a construit des installations administratives pour la réception du trafic maritime, en face de l’actuel Palais présidentiel. Ces vestiges sont encore visibles sur la côte ainsi que l’ancienne jetée des Chargeurs Réunis. Il a été question de l’aménagement d’un wharf équipé pour le déchargement des marchandises. Aujourd’hui les baigneurs et les pécheurs à la ligne utilisent cet espace. 1954 a été l’année de la construction du Port Môle (Port de pêche) au niveau de la Cathédrale Sainte-Marie de Libreville, dans le but de faire face au développement permanent du trafic. Cette infrastructure a subi plusieurs mues pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’agit de travaux d’agrandissement en 1962, 1969, 1970 et en 1971.

Avant ces premiers efforts de modernisation, le Gabon qui dispose sur 800 km de côtes, proposait aux opérateurs économiques deux môles : un à Libreville et un autre à Port-Gentil. A leur arrivée dans les eaux territoriales, les paquebots et les cargos mouillaient en rade. Les marchandises et les passagers étaient transférés sur la côte à partir de petites embarcations (pinasses et chalands), dans des conditions aussi pittoresques que dangereuses, très souvent. Les exportations de bois en grume se faisaient dans les rades foraines car la gestion de l’économie nationale sous la colonisation n’avait pas permis la construction d’ouvrages portuaires majeurs. Face à ces conditions de travail rudes, l’administration coloniale se contentera de dresser des relevés hydrographiques des côtes (Estuaire et baies du Gabon) ; tout en de balisant les chenaux accessibles aux zones de mouillage. Cette situation a amené les autorités gabonaises à construire du chemin de fer Transgabonais, pour l’évacuation des richesses du pays vers l’étranger, et le port d’Owendo comme site d’accueil de tout type de navire.

Dès 1969, la mise en chantier du port en eau profonde d’Owendo, pour fluidifie le trafic et les exploitations des navires modernes, a été engagée. Une infrastructure qui devait également servir de pôle de développement des échanges extérieurs du Gabon. L’entrée en vigueur d’un nouveau régime avec la création du port de Libreville, établissement public national à caractère industriel et commercial. Dès 1970, cette infrastructure s’est vu doter de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le port de Libreville, qui réunissait sous une autorité unique les pouvoirs détenus antérieurement par L’État et la Chambre de commerce, a pour but d’accroître l’efficacité du service portuaire. Avec la mise en place l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), le 1er avril 1974, ce régime a cependant cessé de fonctionner. L’OPRAG, regroupera sous une même autorité l’ensemble des installations et sites portuaires du pays.

L’année 1974 a également vu la mise en service du port de commerce d’Owendo qui subira les extensions pour accroître ses capacités de stockage à terre des conteneurs. Au fil de ces évolutions, il est devenu le complexe portuaire de Libreville – Owendo, doté de toutes les installations adéquates. Dès 1979, on assiste à la naissance la naissance du port Grumier- ou port à bois- d’Owendo, destiné à faciliter le transit des bois acheminés par le Transgabonais. Les efforts d’extension du Port de commerce d’Owendo, venu prolonger le quai du Port en eau profonde, par un linéaire d’accostage de 150 mètres a été exécuté en 1986. Dans les conditions optimales de sécurité, ce port à quai sur ducs d’Albe d’accostage, permet le déchargement de tous les hydrocarbures liquides et gazeux.

Permettant l’évacuation du minerai de manganèse extrait des mines de Moanda dans la province du haut-Ogooué, le port minéralier d’Owendo est mis en service en 1988. Dix ans plus tard, en 1998, le gouvernement, en vue de répondre aux exigences de la Banque Mondiale en matière de réformes économiques et du désengagement de l’état dans les activités portuaires, cède une partie de ce port à un opérateur privé. Toutefois, ce n’est qu’au courant de l’année 2003 que la Société d’Investissement et de Gestion des Ports et Rades du Gabon (SIGEPARG) a assuré cette responsabilité. Quatre ans après la signature de cette convention, le non-respect du cahier de charge contraint le gouvernement à rompre le contrat de concession qui le liait à la SIGEPRAG. Le 5 août 2007, Gabon Port Management (GPM), filiale du groupe PORTEC, a été choisi par l’Etat pour poursuivre le processus de concession.

En 40 ans d’existence, en 2014, l’Oprag a énormément contribué au développement des ports du Gabon, en insufflant une nouvelle dynamique dans les moyens de productions, les forces productives et les modes de production. Résultat : les ports commerciaux, les ports môles et les terminaux spécialisés (frigorifique, minéralier et pétrolier) sont les centres par lesquels sont acheminées toutes les matières premières qui fondent la richesse du pays. Cet anniversaire a été l’occasion de dresser un bilan non exhaustif des actions réalisées pour moderniser les ports.

En interne, l’OPRAG s’est attaqué à la problématique de coût élevé du passage portuaire. Désignant la somme des prestations et services rendus au navire et à la marchandise, le coût de passage portuaire exorbitant à cause de nombreux facteurs. Il y avait l’insuffisance de l’offre portuaire qui se traduit par une moindre productivité pour les raisons suivantes : la faiblesse du linéaire de quai ; l’insuffisance et la faiblesse technique du matériel de manutention ; l’insuffisance des Terre-pleins, des hangars et des aires de stockages des marchandises ; l’inadaptation du cadre juridique, ce qui se traduit par une mauvaise définition de l’Autorité portuaire et de régulation chargée de veiller au rendement de l’outil portuaire. A ces carences s’ajoutaient la régulation des tarifs portuaires autant pour leur niveau que pour la structure ; la multiplication des procédures administratives qui allonge le temps de stationnement des marchandises et génère les coûts cachés, essentiellement les frais d’emmagasinage et les surestaries.

Pour rectifier le tir, trois domaines d’actions ont été définis pour apporter des solutions. Il s’agit de l’adaptation du cadre juridique, la modernisation et le développement des infrastructures et des équipements portuaires et la facilitation des procédures. Un autre point a constitué ce besoin d’améliorer la situation, avec l’annulation des tarifs sur les produits de première nécessité. Sur demande de l’OPRAG, les opérateurs du secteur ont consenti une réduction de 20% sur les tarifs des produits de première nécessité. Des études et des évaluations réalisées et pour donner des indications sur la faisabilité ou non de l’annulation totale des tarifs sur les produits de première nécessité.

Aussi, la mise en œuvre de la nouvelle loi a permis à l’Oprag de mener des études sur les tarifs et la réorganisation de l’OPRAG. Objectif : rationnaliser les tarifs portuaires à travers, notamment, la facturation à la boîte des conteneurs et non au tonnage et par catégories des marchandises ; facturation par type de conditionnement et non par catégories de marchandises, pour l’acconage et le transport terrestre ; la libéralisation du transport terrestre entre le port et le client final. Un autre pôle d’amélioration de la situation est passé par la modernisation de l’outil portuaire. Le port d’Owendo s’est notamment doté de trois grues de quai mobiles. Pour atténuer les effets de l’absence d’équipements modernes de manutention, le terminal à conteneurs (TAC) a été agrandi et a vu son matériel de manutention terre renforcé. Depuis, la modernisation du port d’Owendo s’est poursuivie avec l’implication active, avec d’autres acteurs, de Gabon Special Economic Zone (GSEZ).

Notre histoire

Dates importantes à retenir

OPRAG, un héritage partagé

Linéaire

Déchargement hydrocarbures

Un linéaire de 150 m est venu prolonger le quai du port en eau profonde d’Owendo pour le déchargement des hydrocarbures liquides et gazeux

Port Minéralier d’Owendo

Mise en service du port Minéralier d’Owendo

Stratégie de développement

Secteur du transport

Le gouvernement a adopté une stratégie de développement du secteur des transports. Plusieurs entreprises étatiques ont vu une partie de leurs activités concédée à un opérateur privé

20 septembre 2023

Le 20 septembre 2003, 70% des activités de l’OPRAG (l’exploitation, remise en état, la maintenance et l’extension des ouvrages portuaire) sont concédées à SIGEPRAG (Société d’Investissement et de Gestion des Port et Rades du Gabon) filiale du groupe Proposa Investment y Puertos pour 25 ans

Contrat de concession rompu avec SIGEPRAG

Pour cause de non-respect du cahier de charge, le contact de concession est rompu avec SIGEPRAG

Contrat de concession signé entre la STCG et l’OPRAG pour la construction

15 Mai 2007 : un contrat de concession est signé entre la STCG et l’OPRAG pour la construction, l’aménagement, la gestion et l’exploitation des terminaux a conteneur du GABON.

Un nouveau contrat

5 Aout 2007 : un nouveau contrat de concession est signé avec GPM (Gabon Port Management) filiale du groupe PORTEK pour 25 ans

New Owendo International Port

14 octobre 2017 : inauguration du New Owendo International Port (NOIP)